La historia de la Tierra, ese planeta nuestro que nos da cobijo y sustento y que tan azul parece desde el espacio, se cifra en una antigüedad de alrededor de cinco mil millones de años. La historia conocida del hombre no va más lejos de los cuatro o cinco mil años; antes es evidente que se construyeron ciudades, existen crónicas nebulosas y, con lagunas e incertidumbre, se puede hablar de otros tres o cuatro mil años más atrás. Tampoco faltan algunas cuevas pintadas, algunos restos excavados, que nos remontan a unas decenas de miles de años en el tiempo, pero ya en un terreno histórico absolutamente inseguro en el que caben todas las especulaciones y conjeturas. Sin embargo, el hombre es mucho más viejo. Su presencia en el planeta se remonta a cientos de miles de años; y hablo del hombre inteligente, no de un tosco prehomínido.

Los antropólogos y paleontólogos han de basar sus deducciones en ocasionales hallazgos de una mandíbula o de un trozo de cráneo; a partir de tan escasas muestras han de reconstruir toda una cultura, todo un ambiente; su labor es en muchos sentidos apasionante, ya que de la forma de un diente, por ejemplo, han de deducir la estatura y hábitos de un sujeto, para lo que es preciso seguir un camino deductivo absolutamente lógico y racional en el que lo anecdótico y lo imprevisible no tienen cabida. El peligro de los caminos unidireccionales estriba en que una ligerísima desviación al principio de las deducciones conduce a un resultado final que nada tiene que ver con el auténtico.

Lamentablemente, la ciencia, cuanto más especulativa es, más dogmática se torna. La paleontología, o cualquier otra disciplina que se ocupe del pasado, está llena de poseedores de la “absoluta verdad” y, consecuentemente, de gran número de “absolutas verdades” que, por supuesto, son contradictorias. De esta manera, los gruesos libros que se ocupan del pasado remoto son un conjunto de esquemas artificiosos en los que hay algunas verdades, muchas verdades a medias y no pocas absolutas mentiras. No es un juicio caprichoso, ni guardo oculto resentimiento alguno hacia la ciencia; simplemente es una consecuencia de la observación constante de cómo esos esquemas se rompen al enfrentarse con los hechos reales. La ciencia niega un pasado tecnificado. Según ella, el hombre ha estado durante milenios y milenios carente de conocimientos técnicos que fueran más allá del horno de fundición, y alguna rudimentaria medicina; sin embargo, una observación superficial de ese pasado muestra abundancia de pruebas de que hace esos milenios y tal vez muchos más el hombre poseía técnicas avanzadas, en algunos casos comparables a las actuales. ¿Cómo se perdieron esos conocimientos? Nadie tiene la respuesta. Si partimos de la situación actual y consideramos las posibilidades que esta civilización tiene de desaparecer, podremos aceptar con razonable lógica que ha habido otras civilizaciones, otras culturas, probablemente tan tecnificadas como la actual, que desaparecieron, quedando focos aislados transmisores de aspectos parciales de ese conocimiento, que, con el paso del tiempo, también desaparecieron, dejando como testimonio muy pocas pruebas.

Las leyendas, las religiones y todo un conjunto de tradiciones orales y escritas hablan de grandes cataclismos, de tremendas transformaciones telúricas y de los pueblos sabios que desaparecieron con ellas. No es preciso aceptar la hipótesis de seres bajados de las estrellas que enseñaron al hombre tosco y primitivo los rudimentos de la ciencia, aunque tal hipótesis es sugestiva y verosímil. Basta con la teoría de que a lo largo del tiempo ha habido ascensos y caídas en la marcha de la Humanidad; que esta, víctima de cataclismos o de su propia técnica, ha sufrido destrucciones masivas, quedando sólo grupos aislados portadores de parte del conocimiento. Conocimiento que, generación tras generación, se ha deteriorado o perdido ante la necesidad inmediata de sobrevivir.

Las leyendas, las religiones y todo un conjunto de tradiciones orales y escritas hablan de grandes cataclismos, de tremendas transformaciones telúricas y de los pueblos sabios que desaparecieron con ellas. No es preciso aceptar la hipótesis de seres bajados de las estrellas que enseñaron al hombre tosco y primitivo los rudimentos de la ciencia, aunque tal hipótesis es sugestiva y verosímil. Basta con la teoría de que a lo largo del tiempo ha habido ascensos y caídas en la marcha de la Humanidad; que esta, víctima de cataclismos o de su propia técnica, ha sufrido destrucciones masivas, quedando sólo grupos aislados portadores de parte del conocimiento. Conocimiento que, generación tras generación, se ha deteriorado o perdido ante la necesidad inmediata de sobrevivir.

Si hoy estalla una guerra atómica, los que queden, si es que queda alguien, carecerán de fuentes de energía para alimentar sus motores de explosión o eléctricos, agotarán las existencias de los supermercados -existencias que no podrán ser renovadas- y tendrán que dedicarse a cultivar la tierra, cuidar sus animales e iluminarse con velas. Quedarán libros, pero estos perderán su sentido en unas pocas generaciones; la televisión, la radio, los aviones, los viajes espaciales y un etcétera muy largo de hechos y aparatos que hoy son comunes pasarán a los mitos, a las leyendas, cada vez más deformados. Pasados cinco o seis mil años, los necesarios para haber ascendido de nuevo los peldaños de la técnica, habrá hombres ocupados en estudiar el pasado que en sus excavaciones no encontrarían transistores, ni diferenciales de automóviles, porque es muy poco lo que quedará reconocible pasados unos pocos miles de años; todo lo fundible lo habrán transformado los supervivientes en espadas o arados. Los estudiosos encontrarán, si tienen suerte, alguna pieza de plástico o de porcelana, un hallazgo casual que no sabrán dónde encajar y que, con toda seguridad, arrojarán a algún rincón de sus museos.

Tanto materiales como legendarios, se acumulan datos que demuestran la existencia de un remoto pasado de técnicas y conocimientos científicos avanzados, y que aparecen como un fenómeno aislado e incomprensible en el contexto del esquema que hemos formado de la historia del hombre. También están presentes otros hechos “aborrecibles”, que vienen a sustentar la idea de que el misterio no está sólo en el pasado, sino también en el propio presente, como si la ciencia que manejamos sólo sirviera para estudiar y comprender aspectos parciales de la realidad. Da la impresión de que, más que descubrir técnicas, las estamos redescubriendo; más que avanzar por caminos inexplorados, parece que recorremos senderos que otros recorrieron antes, y cada vez nos sorprende menos encontrar huellas en terreno que creíamos virgen.

Tanto materiales como legendarios, se acumulan datos que demuestran la existencia de un remoto pasado de técnicas y conocimientos científicos avanzados, y que aparecen como un fenómeno aislado e incomprensible en el contexto del esquema que hemos formado de la historia del hombre. También están presentes otros hechos “aborrecibles”, que vienen a sustentar la idea de que el misterio no está sólo en el pasado, sino también en el propio presente, como si la ciencia que manejamos sólo sirviera para estudiar y comprender aspectos parciales de la realidad. Da la impresión de que, más que descubrir técnicas, las estamos redescubriendo; más que avanzar por caminos inexplorados, parece que recorremos senderos que otros recorrieron antes, y cada vez nos sorprende menos encontrar huellas en terreno que creíamos virgen.

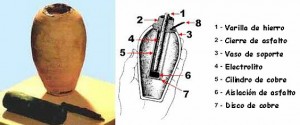

¿Cómo explicar piezas manufacturadas, absolutamente técnicas, en bloques de carbón o en estratos que se formaron hace centenares de miles de años? ¿Cómo aceptar que la electricidad fue conocida y utilizada en el pasado para caer después en el olvido? Porque las “pilas de Bagdad” no son un hecho único: Plutarco, Luciano, Pausanias y otros muchos hablan de la electricidad como una técnica habitual en tiempos pretéritos. ¿Dónde encajar en nuestra historia, tan artificiosa y tenazmente descrita en los gruesos volúmenes, que Bailly en 1281 y Gauss en 1819, al afirmar que la Tierra tenía un movimiento de rotación, sólo estaban repitiendo lo que Aristarco de Samos dijo hace más de dos mil años? Y no porque el bueno de Aristarco fuera un intuitivo, sino que, como otros muchos autores del pasado, tuvo acceso a un conocimiento mucho más antiguo, del que, obviamente, ellos estaban más cerca que nosotros.

¿Cómo explicar piezas manufacturadas, absolutamente técnicas, en bloques de carbón o en estratos que se formaron hace centenares de miles de años? ¿Cómo aceptar que la electricidad fue conocida y utilizada en el pasado para caer después en el olvido? Porque las “pilas de Bagdad” no son un hecho único: Plutarco, Luciano, Pausanias y otros muchos hablan de la electricidad como una técnica habitual en tiempos pretéritos. ¿Dónde encajar en nuestra historia, tan artificiosa y tenazmente descrita en los gruesos volúmenes, que Bailly en 1281 y Gauss en 1819, al afirmar que la Tierra tenía un movimiento de rotación, sólo estaban repitiendo lo que Aristarco de Samos dijo hace más de dos mil años? Y no porque el bueno de Aristarco fuera un intuitivo, sino que, como otros muchos autores del pasado, tuvo acceso a un conocimiento mucho más antiguo, del que, obviamente, ellos estaban más cerca que nosotros.

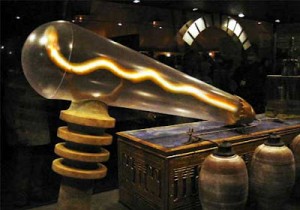

Las pirámides de Egipto estaban interiormente iluminadas por lámparas eléctricas. Antes del nacimiento de Cristo ya se utilizaban troqueles y computadoras exactas; y algunos mapas fechados muchos siglos atrás fueron confeccionados a partir de la fotografía aérea. Se han acumulado ya, además, en los dosieres de los investigadores datos suficientes para plantear la posibilidad de que la Tierra esté hueca y habitada… ¿Seguimos?

Las pirámides de Egipto estaban interiormente iluminadas por lámparas eléctricas. Antes del nacimiento de Cristo ya se utilizaban troqueles y computadoras exactas; y algunos mapas fechados muchos siglos atrás fueron confeccionados a partir de la fotografía aérea. Se han acumulado ya, además, en los dosieres de los investigadores datos suficientes para plantear la posibilidad de que la Tierra esté hueca y habitada… ¿Seguimos?

Lo que sucedió en la Tierra a lo largo de los milenios es una especie de rompecabezas en el que ocasionalmente podemos ajustar piezas sueltas. Probablemente es imposible que llegue el día del conocimiento y nunca sepamos nuestra verdadera historia; pero en el intento de reconstruirla, en esa romántica lucha por saber del camino recorrido, habremos de ir aceptando muchos hechos que escapan a la lógica. Tendremos que aceptar, por ejemplo, que, mucho tiempo atrás, los hombres “gozaron” también del cálido aliento de las bombas atómicas. No hay duda a este respecto: en los textos de la India antigua, en el Mausala Parva y en el Drona Parva, se habla de explosiones atómicas y de sus efectos en animales y edificios. Sin duda son hechos que entrañan un nivel científico y técnico muy desarrollado, pero no son aislados, de alguna parte tuvo que sacar el fenicio Mosco sus conocimientos en torno al átomo y su estructura.

Hay centenares de pruebas, de testimonios, que nos dicen que estamos equivocados; que la historia del pasado que hemos imaginado adolece de un tremendo defecto: nuestra soberbia. Al igual que consideramos al hombre como rey de la Creación, nos consideramos a nosotros mismos, los hombres de esta época, como la expresión de la máxima evolución en el conocimiento… Y no es así. Somos unos más en ese mar inmenso de hombres que han existido, con los mismos vicios, los mismos temores y las mismas escasas virtudes. Nuestra historia es una historia más, no la única. Estamos a punto de pasar al olvido, probablemente porque el error es omnipresente en el hombre y en nuestra dinámica se halla implícito el destino de ascender para caer luego. Somos tan necios, tan simples, tan humanos en definitiva, que anteponemos el miedo al amor, la lucha a la integración. Por eso, si escuchamos el grito de los hechos “malditos”, hay materia suficiente para la reflexión, para tomar conciencia de nuestra magnitud real, de nuestra vacilante situación entre un pasado que ignoramos y un futuro que nos angustia.