Teniendo en cuenta su tiempo y circunstancias, quizá no exista otro libro que haya tenido un éxito editorial mayor ni más inmediato, ni un impacto tan brusco en su sacudida y tan amplio en sus alcances, como ‘El origen de las especies’ de Charles Darwin, que se agotó en unas horas. Su tema, el tema de la evolución, pretendía ser una aportación disciplinar y escrupulosa en un campo concreto de la ciencia biológica. Ninguna teoría científica ha sido tan exaltada y tan controvertida, ni tan atacada desde los tiempos de Galileo. ¿Por qué?

Podemos encontrar una respuesta, quizás, recordando la amplitud que habían alcanzado, mediado el siglo XIX, tanto la crisis ideológica y social como la difusión de los descubrimientos sobre el cosmos y sobre la vida: el hombre de la Europa incipientemente industrial necesitaba una nueva imagen de sí mismo, y la buscaba en los procesos de la Tierra y de la vida.

Podemos encontrar una respuesta, quizás, recordando la amplitud que habían alcanzado, mediado el siglo XIX, tanto la crisis ideológica y social como la difusión de los descubrimientos sobre el cosmos y sobre la vida: el hombre de la Europa incipientemente industrial necesitaba una nueva imagen de sí mismo, y la buscaba en los procesos de la Tierra y de la vida.

Recordemos que dos puntos capitales de la filosofía de Tomás de Aquino eran la teoría de las causas y la demostración de la existencia de Dios como causa primera o motor original de todo el universo. El problema de las causas, o de las relaciones causa-efecto, es una cuestión aún abierta y viva para muchos científicos y filósofos; por ahora nos interesa caer en la cuenta de cómo pudo una explicación nueva e inesperada de los orígenes conmover a todo un modo de pensar generalizado, que descansaba en atribuir a la divinidad el origen de todo; tan generalizado, que era común, de un modo u otro, en las gentes educadas en el judaísmo, el cristianismo y el mahometismo, religiones con un común dogma creador.

Al cuestionar el origen sagrado de las especies, no se podía ya evitar que se pusiera en tela de juicio el origen de la Vida, del Universo y del Hombre. Esto era gravísimo. Evolución parecía contradecir y suplantar la idea misma de creación. La controversia que se desató sobre la evolución saltó de los ámbitos científicos a toda la sociedad, a todas las conciencias y a todas las mentes: cuantos se inquietaban por conservar los valores o principios en que se asentaban las instituciones vigentes, y cuantos se esforzaban en cambiarlas y empezaban a luchar por una nueva sociedad, no sólo pudieron ver en la teoría evolutiva el modelo más eficaz en favor del cambio y en contra del inmovilismo, sino también el ingenio que podía aniquilar el poder que en todas las estructuras ejercía el Dios creador.

Ya se ha aludido a las tensiones sociales del siglo XIX, nacidas con el pensamiento libre, el régimen parlamentario y la industrialización rápidamente creciente en el imperio británico. El pensamiento científico en Francia y Centroeuropa dependía más de corrientes filosóficas medievales, apegadas aún a lo trascendente o abstracto. En esa época, las gentes se clasificaban y se dividía la humanidad entre conservadores y progresistas.

Íntimamente ligada a la cuestión social, y a las nuevas teorías revolucionarias en este dominio, nació la teoría evolutiva.

Darwin fue influido por las ideas de Malthus, y en las preocupaciones sociales de Malthus (1766-1834) dominaba también, en cierto modo, la de supervivencia. La preocupación de la supervivencia es, no cabe duda, algo muy arraigado, central, común y definitivo a la especie humana.

Darwin fue influido por las ideas de Malthus, y en las preocupaciones sociales de Malthus (1766-1834) dominaba también, en cierto modo, la de supervivencia. La preocupación de la supervivencia es, no cabe duda, algo muy arraigado, central, común y definitivo a la especie humana.

Este viejo problema aparece ahora moviéndose sobre dos ejes nuevos. Uno de los cambios de orientación consiste en que el problema de sobrevivir se transporta desde el plano individual al colectivo. Ya no importa la muerte del individuo: se trata de la pervivencia del grupo. Hay una toma de conciencia y una transposición de las preocupaciones individualistas del Renacimiento a las colectividades.

La otra novedad decisiva en el planteamiento de la supervivencia de aquel club de sociólogos y naturalistas ingleses de mitad del XIX puede causar extrañeza, y no precisamente por inesperada o rebuscada, sino porque es una dimensión tan obvia en este problema, que sorprende no encontrarla con el debido relieve en filosofías anteriores, salvo en Hobbes (1588-1679). El concepto está hoy de moda y ha llegado a ser un integrante racional y motivador fundamental en las generaciones actuales: la lucha. Esto deja ya muy atrás a Demócrito y a Hegel; no se trata del ser, no de cambio o trayectoria -idea o real-, sino de conflicto, de conflagración cruenta, o al menos erosionante. La “lucha de clases” y la “lucha por la existencia” nacieron juntas: no sólo son lenguajes, sino también concepciones gemelas.

“Lucha de clases” y “selección natural” son dos modelos de comportamiento, de la naturaleza y de la cultura -tantas veces contrapuestos por humanistas estrechos de mente-; dos expresiones comprehensivas de la dinámica natural y de la dinámica social que, comparadas, entran fácilmente en un concepto común de una dinámica más general.

Por otra parte, desde comienzos del siglo, se había impuesto la concepción dinámica de la vida de Leibnitz, Buffon, Herder, Wolff. Esta idea ganó popularidad y un tratamiento científico con Lamarck; Darwin era un decidido lamarckista.

Una idea dinámica del ser y de la vida había de tener resonancias importantes, y respuestas para otras inquietudes y fundamentales preocupaciones de la mente humana: el sentido de la historia y del tiempo, el puesto del hombre en la naturaleza, la diversidad humana y las cuestiones de la raza y de la esclavitud, el lugar o el sentido de la vida en el Universo, y en especial su relación con el mundo físico y el mundo social, aparte del problema epistemológico.

En 1833, mientras el Beagle regresaba con Darwin y su diario a bordo, en Inglaterra 800.000 esclavos obtenían legalmente la libertad: el antropocentrismo y el racismo entraban en franca crisis. Sin embargo, aún quedaba por estallar la guerra civil o de secesión en Estados Unidos, por la resistencia de los terratenientes del Sur a la abolición de la esclavitud, y hasta nuestros días tiene peso esta irresuelta cuestión racial, que sigue siendo decisiva en política y sigue costando vidas humanas, eminentes o humildes.

En 1833, mientras el Beagle regresaba con Darwin y su diario a bordo, en Inglaterra 800.000 esclavos obtenían legalmente la libertad: el antropocentrismo y el racismo entraban en franca crisis. Sin embargo, aún quedaba por estallar la guerra civil o de secesión en Estados Unidos, por la resistencia de los terratenientes del Sur a la abolición de la esclavitud, y hasta nuestros días tiene peso esta irresuelta cuestión racial, que sigue siendo decisiva en política y sigue costando vidas humanas, eminentes o humildes.

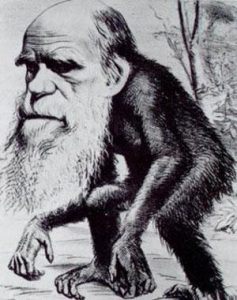

El descubrimiento de la evolución era una llamada a la humildad que ponía a los hombres asombrados frente a un origen modesto y natural, contra el que se rebelaron masiva y airadamente, como pudo verse y oírse en sermones, discursos y caricaturas de la época; no obstante los orgullosos antropocentristas y etnocentristas también pretendían encontrar apoyo a sus tesis en las apresuradas interpretaciones simplistas de la misma teoría evolutiva. Por otra parte, la misma clave de la teoría darwiniana, la selección natural y su connotación de lucha y predominio del más fuerte, parecían consagrar, en lo social como en lo biológico, la agresión y lucha a muerte de los grupos, el mismo Darwin preconizaba la extinción de las “razas salvajes” por inadaptabilidad a la civilización. Cuestiones sociales de envergadura, como la trata de esclavos y la condición de los braceros importados, en que se hallaban comprometidas ideologías, grandes inversiones y poderosas compañías comerciales (podríamos decir las primeras multinacionales), contribuyeron a activar con especial virulencia la controversia sobre la evolución, pero también estimularon a los espíritus serenos a progresar en la investigación lenta y laboriosa de los procesos evolutivos para corregir el modelo del desarrollo de la vida y de la mente.

El descubrimiento de la evolución era una llamada a la humildad que ponía a los hombres asombrados frente a un origen modesto y natural, contra el que se rebelaron masiva y airadamente, como pudo verse y oírse en sermones, discursos y caricaturas de la época; no obstante los orgullosos antropocentristas y etnocentristas también pretendían encontrar apoyo a sus tesis en las apresuradas interpretaciones simplistas de la misma teoría evolutiva. Por otra parte, la misma clave de la teoría darwiniana, la selección natural y su connotación de lucha y predominio del más fuerte, parecían consagrar, en lo social como en lo biológico, la agresión y lucha a muerte de los grupos, el mismo Darwin preconizaba la extinción de las “razas salvajes” por inadaptabilidad a la civilización. Cuestiones sociales de envergadura, como la trata de esclavos y la condición de los braceros importados, en que se hallaban comprometidas ideologías, grandes inversiones y poderosas compañías comerciales (podríamos decir las primeras multinacionales), contribuyeron a activar con especial virulencia la controversia sobre la evolución, pero también estimularon a los espíritus serenos a progresar en la investigación lenta y laboriosa de los procesos evolutivos para corregir el modelo del desarrollo de la vida y de la mente.