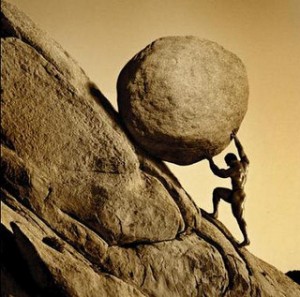

En general, somos timoratos, melindrosos, cuitados. No es preciso que nos castiguemos subrayándolo. Pero sí es fructífero reconocer que vivimos amedrentados y temerosos. No digo sólo atemorizados más o menos comprensiblemente ante los avatares de un mundo difícil, sino arrugados, plegados, encerrados en una tibieza y medianía que es más mediocridad que sencillez. Sin embargo, admiramos a quienes tienen valor, son valientes, a quienes resultan de valía.

Ser valeroso no es el mero descaro o el desparpajo, ni la desatención, ni la pura osadía insensata, irreflexiva, ni la desmesura. Es el arrojo, la implicación, la decisión. Necesitamos seres con coraje personal, con coraje público. Y, entre explicables y fundadas cautelas, deberíamos, desearíamos ser así cada día. Todo empieza porque seamos capaces de cuestionarnos a nosotros mismos. Para lograrlo, se requiere entereza, que es la misma palabra que integridad.

Ser valeroso no es el mero descaro o el desparpajo, ni la desatención, ni la pura osadía insensata, irreflexiva, ni la desmesura. Es el arrojo, la implicación, la decisión. Necesitamos seres con coraje personal, con coraje público. Y, entre explicables y fundadas cautelas, deberíamos, desearíamos ser así cada día. Todo empieza porque seamos capaces de cuestionarnos a nosotros mismos. Para lograrlo, se requiere entereza, que es la misma palabra que integridad.

No se trata de bastarse, de considerarse autosuficiente, ni de estar sobrado, ni de sentirse completo, lo que equivaldría a acabado, finiquitado, finado, es decir, muerto. La entereza como integridad es otra plenitud. Es cuestión de ser cabal, lo que caracterizamos como ser alguien de una pieza, no un arrogante satisfecho. Y ahí radica la valentía, no en la precipitación, ni en la insensata actividad, sino en la capacidad de reconocer y afrontar las propias fragilidades, incluso debilidades, nuestros límites y limitaciones, de desafiarse a sí mismo, y decir lo que uno desea, busca y piensa, hacerlo valer, hacerse valer, ser capaz de dar valor, de participar en la creación de otros modos de vida. Y no solamente para uno mismo o para una misma.

No se trata de bastarse, de considerarse autosuficiente, ni de estar sobrado, ni de sentirse completo, lo que equivaldría a acabado, finiquitado, finado, es decir, muerto. La entereza como integridad es otra plenitud. Es cuestión de ser cabal, lo que caracterizamos como ser alguien de una pieza, no un arrogante satisfecho. Y ahí radica la valentía, no en la precipitación, ni en la insensata actividad, sino en la capacidad de reconocer y afrontar las propias fragilidades, incluso debilidades, nuestros límites y limitaciones, de desafiarse a sí mismo, y decir lo que uno desea, busca y piensa, hacerlo valer, hacerse valer, ser capaz de dar valor, de participar en la creación de otros modos de vida. Y no solamente para uno mismo o para una misma.

Nos gustaría ser valientes. Y ensayar formas y posibilidades, quizás inauditas, y no dar ya por zanjadas nuestra situación o nuestra vida. Pero solemos vivir rendidos, entregados a lo que parece habernos tocado en suerte, amarrados a lo que tenemos. Y ello nos produce tristeza, que es un fruto de la precipitada resignación. La valentía es la única posibilidad de alegría, la que abre nuestras vidas y las airea y las hace palpitar. El riesgo es incuestionable, pero sin él, incluso sin peligro, no hay vida. Quizá una compañía, la de una palabra, la de una mano amiga impulsen nuestro valor. Y resulte atractivo y estimulante ese desafío.

Nos gustaría ser valientes. Y ensayar formas y posibilidades, quizás inauditas, y no dar ya por zanjadas nuestra situación o nuestra vida. Pero solemos vivir rendidos, entregados a lo que parece habernos tocado en suerte, amarrados a lo que tenemos. Y ello nos produce tristeza, que es un fruto de la precipitada resignación. La valentía es la única posibilidad de alegría, la que abre nuestras vidas y las airea y las hace palpitar. El riesgo es incuestionable, pero sin él, incluso sin peligro, no hay vida. Quizá una compañía, la de una palabra, la de una mano amiga impulsen nuestro valor. Y resulte atractivo y estimulante ese desafío.

Los romanos acababan sus cartas con un “vale”. Valente, valiente, que seas capaz de ser dichoso, que te vaya bien, que seas fuerte, que tengas la capacidad de dotarte de valor para batirte en la vida. Esa palabra era la de una proximidad contagiosa, la de alguien que esperaba y deseaba lo mejor de ti. Vale.